Algo que todavía nos inquieta y sorprende de múltiples formas son las historias en las que escuchamos cómo un animal hace algo “casi humano” o demuestran un ingenio, unas emociones y unas formas que, de alguna forma, nos chocan en algún punto de nuestro fuero interno. “Qué inteligentes son en realidad”, “qué sabia es la naturaleza”, “es que los animales en el fondo también tienen sentimientos”. Algunas solamente nos causan un placer curioso como los miles de videos en internet de gatitos holgazaneando, perros cantando con una canción, periquitos bailando, tigres abrazándose a sus cuidadores o cisnes colocándole bien la mascarilla a los turistas que se ganan nuestra atención. Otras nos perturban hasta la médula, como las que nos pudo producir la noticia de la madre osa que se suicidó a golpes contra las barras de su jaula tras estrangular a su hijo abrazándolo al oírlo gritar mientras le perforaban el vientre en una granja de bilis. Y es que todas esas imágenes evocadoras nos fascinan y perturban porque, todavía a día de hoy, en nuestro imaginario colectivo los animales son eso, animales, mientras que los humanos somos una categoría aparte, dotada de cualidades que los diferencian por completo. Cuando observamos cómo los animales sienten, se comportan y actúan, esa base que separa la cúspide humana del resto del reino animal se difumina y, entonces, el lugar en el mundo que nos hemos inventado se tambalea. Y si decía Burroughs que pánico es lo que se siente cuando uno se da cuenta de que todo lo que le rodea está vivo, desde luego una emoción muy parecida es la que puede sentirse cuando uno se da cuenta de que, en realidad, es también un animal más.

Si bien hay diferencias, a priori, obvias entre humanos y animales, no es menos cierto que también existen entre los distintos grupos y especies de este grupo categórico y conjetural que llamamos “animales”, hasta el punto de que a algunos –como las esponjas, los corales o las ascidias– nos ha llevado bastantes siglos reconocerlos como parte de nuestro selecto club. Y es que no es casualidad que la palabra animal y la palabra ánima (espíritu, fantasma, alma) compartan la misma raíz léxica: un animal es precisamente aquello que, en nuestro imaginario, tiene espíritu, que está “animado”. Y dentro de esta animación, las diferentes y múltiples esArpes animales se han diversificado en formas festivas, llenas de ornamentos y caprichos evolutivos, pero también de diseños hechos para la caza y la supervivencia, pues otra característica propia de los animales es que necesitamos comer, por un lado, y evitar ser comidos, por otro.

A este respecto, y desde una perspectiva evolucionista en la línea de pensamiento de Richard Dawkins, todas las cualidades y diseños que presentamos los distintos animales, incluidas aquellas características que nos hacen a los humanos, humanos, han aparecido como “plugins” para mejorar nuestra supervivencia. Así, el lenguaje, el pensamiento abstracto y el complicadísimo comportamiento socio-afectivo que tenemos las personas es una consecuencia más de nuestra propia evolución biológica para ser más “exitosos”, y de la misma manera que nosotros hemos desarrollado estas características, otros animales también la pueden desarrollar. De igual forma, podemos comparAr con nuestras especies parientes, aquellas cualidades que un ancestro nuestro haya desarrollado antes de nuestra aparición, razón por la cual el estudio de otros primates arroja información sobre nosotros mismos. Y no en vano muchos principios de la psicología humana han surgido de estudios inicialmente realizados en animales, como los patrones de condicionamiento clásico y operante que Paulov estudió en perros en su laboratorio de Suiza.

La diferencia entre psicología, antropología y etología es, en verdad, ligeramente discutible si tratamos de buscar los bordes que las separan, hasta el punto de que la etología nació a nivel cientifico como una “psicología comparada” y la antropología es un estudio riguroso de aquello que la psicología humana genera: vínculos afectivos y formas de comunicación, prácticas rituales y de apareamiento, organizaciones sociales, uso de los espacios… Y si quitamos el carácter humano de la ecuación, tenemos pues todos los aspectos que la etología estudia en otros organismos, en tanto que no somos, de ninguna manera, la única especie que los presenta.

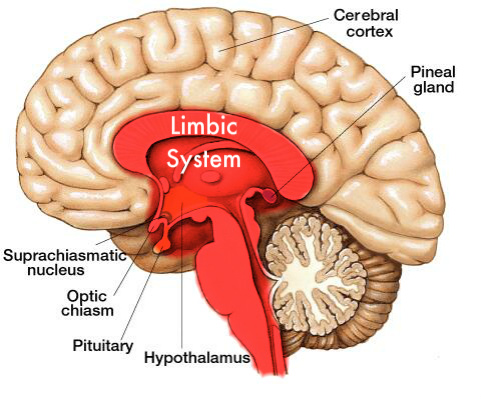

Bajo la corteza cerebral (o neocórtex) donde los seres humanos y el resto de los mamíferos procesamos la información relativa a los sentidos, el lenguaje y el razonamiento, presentamos una región distinta: el sistema límbico, donde se regulan las emociones (especialmente, el miedo) y parte de la memoria. El bulbo raquídeo y parte de la médula conforman, a su vez, una región del cerebro aún más primitiva relacionada con los instintos de supervivencia más básicos. Así, podemos ver una gradación tanto a nivel de estructura cerebral en capas superpuestas como de diversificación evolutiva animal en cuanto a la complejidad del sistema nervioso y, por tanto, de sus funciones.

Solemos apuntar a que lo que nos hace realmente humanos es la capacidad de abstracción brutal que tiene nuestra mente, pues podemos hacer predicciones del futuro en base a lo que ya hemos aprendido.

Asimismo, hemos dotado a los sonidos que producimos de significado para formar el lenguaje y luego los hemos abstraído a símbolos que podemos grabar, conservar y, posteriormente, descifrar, tal que algo que una persona tiene en su cabeza puede pasar a otras muchas (como las que están siendo plasmadas en este preciso momento en el articulo presente) no sólo a largas distancias, sino a largas diferencias temporales. Las ideas que somos capaces de verbalizar, también somos capaces de escribirlas y enviarlas instantáneamente a la otra punta del planeta – pudiendo generar y mantener vínculos sociales, en la actualidad, que rebasan nuestro entorno geográfico local más inmediato– o dejarlas conservadas para que las demás personas puedan recuperarlas en sus cabezas muchos cientos de años después de que hayamos muerto. Eso es algo que, a todas luces, ningún otro animal puede hacer. Pero este fenotipo extendido (en palabras, de nuevo, de la terminología de Dawkins) no es sino una consecuencia del desarrollo de nuestro cerebro, que sigue teniendo muchos defectos en sus partes más (evolutivamente) nuevas y muchas sombras en sus partes más primitivas. Y es que aunque estemos escuchando constantemente en nuestra cabeza los susurros de las voces del pensamiento, hay una gran cantidad de “pensamientos” que no son verbales y, por tanto, ni siquiera identificables por nuestra consciencia más inmediata, porque no proceden de nuestra naturaleza humana, sino de nuestra naturaleza animal.

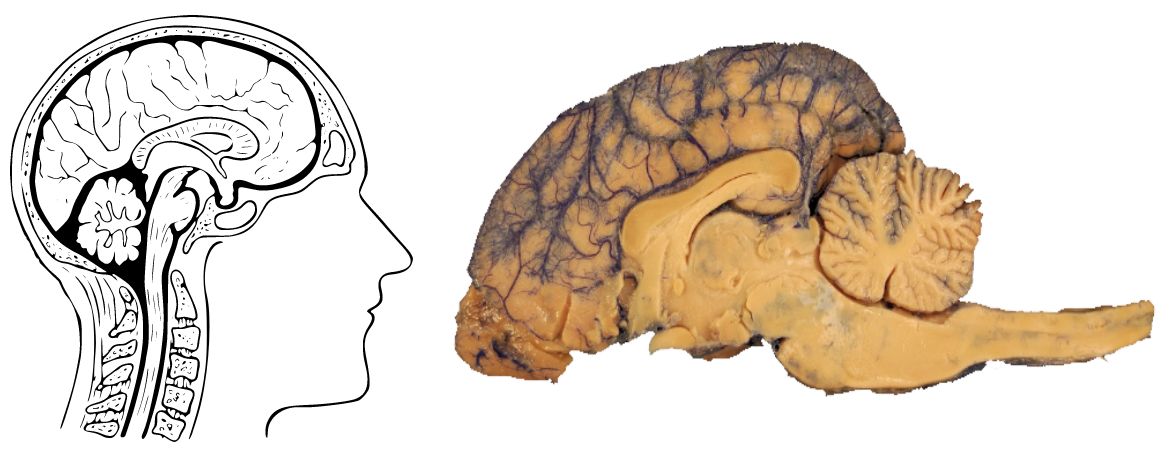

Si comparamos el cerebro de un ser humano con el cerebro de un perro, anatómicamente encontraremos las mismas regiones cerebrales, si bien lo que cambia es su nivel de desarrollo. Cabe decir que no tiene que ver con el tamaño del cerebro o el número de neuronas la complejidad conductual que de este cerebro pueda producirse, sino, más bien, de la proporción neocórtex/encéfalo total y el número de conexiones que se realizan en según qué áreas. Con todo, la estructura encefálica común entre los mamíferos y que compartimos en gran parte con las aves explica los refinados comportamientos y procesos emocionales que presentamos en comparación con, por ejemplo, la mayor parte de invertebrados.

Si queremos encontrar fundamentos biológicos en los que apoyarnos para comprender nuestros comportamientos, tenemos que irnos a la base anatómica de los mismos: el sistema nervioso, que casi todos los animales presentamos al menos en algún momento de nuestras vidas. Sirva de ejemplo cómo las larvas de ascidia nadan graciosamente por el agua hasta encontrar un lugar donde se sienten cómodas para fijarse y, entonces, comerse su propio sistema nervioso para convertirse en su forma adulta: una especie de bolsa que filtra el agua. Y es que es el tejido neuronal y su organización en los múltiples sistemas nerviosos que existen la clave de todo, pues es el que detecta los estímulos del ambiente y del propio cuerpo, el que almacena y gestiona la información y el que emite respuestas a ella. Y los humanos nos sorprendemos cuando encontramos que problemas corporales como afecciones en la piel, problemas intestinales y de circulación o propensión a enfermedades infecciosas o autoinmunes por problemas con el sistema inmunitario pueden ser somatizaciones de afecciones mentales y neurológicas como el estrés, los trastornos de ansiedad o la depresión, cuando la realidad es que todo nuestro cuerpo está sometido a la electricidad de los nervios y a las órdenes del cerebro, no todas ellas provenientes de las regiones que trabajan cuestiones más prácticas y lógicas (la corteza), sino de regiones más profundas y anAguas donde residen los instintos primarios y las reacciones emocionales. El miedo, el hambre, la ira, el deseo sexual y los placeres, la tristeza y todas las demás fuerzas que garantizan que nuestro cuerpo reaccione buscando la supervivencia no se controlan en la corteza cerebral, sino en el sistema límbico (el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo, etc.), que comparAmos con los demás vertebrados, pues hasta los peces tienen hipotálamo y glándula pituitaria. Todas estas regiones cerebrales liberan neurotransmisores y hormonas que hacen que nuestro cuerpo responda ante estimulos que desencadenan una respuesta no siempre de forma lógica o, siquiera, acertada, pudiendo sorprender a nuestro cuerpo sintiendo miedo por algo que no sólo no debería causarnos temor, sino que no existe físicamente o no ha sucedido y, tal vez, ni siquiera ocurra. Es precisamente la capacidad de nuestro cerebro humano de hacer predicciones e imaginar lo que nos puede hacer jugar malas pasadas, porque al cerebro no se le da tan bien como podríamos pensar distinguir qué es real y qué es una ficción y no siempre importa tanto cómo de real es un estimulo como la necesidad de sobrevivir a él.

Muchos miedos, así como también muchos placeres, son también aprendidos, inducidos por condicionamiento, por mera asociación inconsciente, igual que un perro maltratado acaba por temer que le acerquen la mano para darle una caricia. Y esto los humanos lo sabemos: llevamos décadas usándolo para manipularnos unos a otros a través de los medios de comunicación, como en las campañas electorales para desacreditar a un parAdo asociándolo con algo terrorífico o en los anuncios de televisión para hacer atractivo un producto a base de asociarlo con algo que nos genera un placer genuino, como el sexo. El sonido de una lata de refresco al abrirse o un breve eslogan de voz profunda puesta de fondo en un comercial para que su producto te seduzca y lo asocies a esas sensaciones; una amenaza en un titular de periódico digital sobre un meteorito que se acerca a la Tierra con una imagen catastrófica para que tus alertas se disparen y quieras clicar en la noticia… no se diferencian tanto de la respuesta agresiva de los territoriales peces espinosos cuando ven un monigote de corcho de vientre rojo porque les remite a los machos.

El miedo a la oscuridad y a lo desconocido no nace sino de los tiempos en que la noche albergaba depredadores y la privación de los senAdos nos hacía vulnerables. Asimismo, el miedo al rechazo (desde sus variantes más suaves como la timidez hasta las fobias sociales más intensas pasando por todas las inseguridades que coleccionamos y todos los apegos -no siempre sanos- que establecemos) nacen del miedo a ser apartado del grupo, al abandono, a dejar de formar parte de nuestras manadas y ser, de nuevo, vulnerables, porque los humanos vivimos con un constante miedo a la muerte que sabemos que nos llega mientras un cangrejo vive inconsciente de su pasado y de su futuro y de su propia identidad (o, al menos, eso suponemos). Y nos negamos a entendernos como siquiera parecidos a un cangrejo y buscamos una explicación trascendental que nos diferencie de él y nos libere de la muerte y le dé un senAdo a nuestras incomprendidas existencias en este mundo enigmático y conjetural. En realidad, en el fondo, todos los animales, humanos y no humanos, nos movemos sujetos por un vínculo suAl pero mucho más poderoso: nuestra vulnerabilidad y nuestra necesidad de enfrentar el peligro. Y si la etología tiene algo que darnos, es perspectiva.